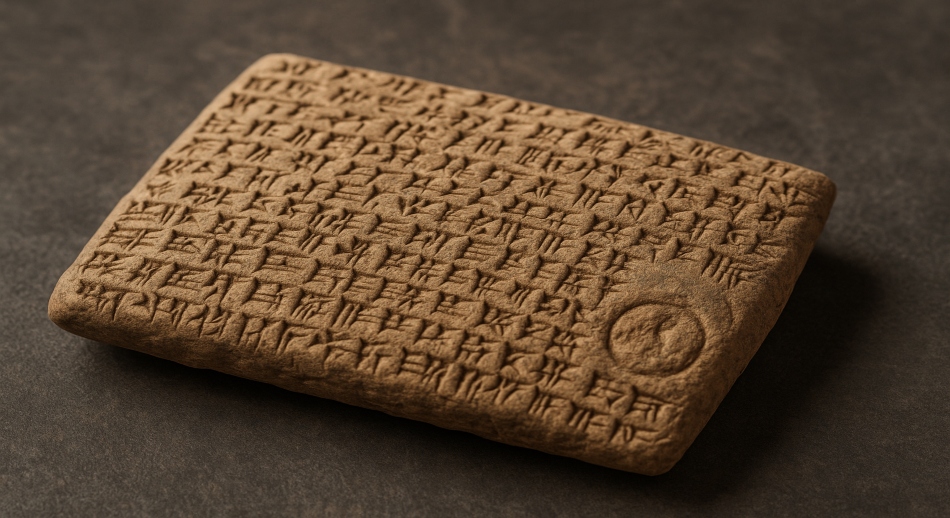

En un hallazgo arqueológico sin precedentes, un equipo de investigadores ha desenterrado en la antigua ciudad de Ur, en la actual Irak, el que podría ser el contrato laboral más antiguo del que se tiene registro, fechado aproximadamente en el año 2100 a.C. El documento, grabado sobre una tablilla de arcilla en escritura cuneiforme, representa un testimonio excepcional de cómo las civilizaciones antiguas concebían el trabajo, la remuneración y las relaciones sociales organizadas a través de acuerdos formales.

El descubrimiento, realizado por una misión internacional de arqueólogos y asiriólogos, no solo proporciona una visión única sobre las condiciones laborales en la antigua Mesopotamia, sino que también plantea nuevas preguntas sobre el origen de los derechos laborales y la evolución del trabajo como institución social.

Ur fue una de las principales ciudades-estado de Sumer, una de las primeras civilizaciones humanas organizadas. Durante el período neo-sumerio, específicamente bajo el reinado de Ur-Nammu y su sucesor Shulgi, el imperio alcanzó un alto grado de organización burocrática, económica y legal. Este entorno propicio favoreció el desarrollo de estructuras administrativas complejas, que incluían registros detallados de impuestos, intercambios comerciales y, como lo demuestra este hallazgo, contratos laborales.

La tablilla fue hallada en las ruinas de un edificio administrativo junto a otros documentos similares pero menos completos. Aunque ya se conocían registros de trabajos forzados o esclavitud en textos anteriores, este contrato representa un acuerdo entre partes con condiciones claramente estipuladas, lo cual lo distingue de otros textos laborales conocidos hasta ahora.

El contrato, que mide aproximadamente 15 cm de largo por 10 cm de ancho, fue escrito en sumerio clásico. Tras su traducción y análisis preliminar, los expertos revelaron los siguientes detalles clave del documento:

- Partes involucradas: El acuerdo fue celebrado entre un maestro alfarero, llamado Lugal-ezen, y un joven trabajador libre, llamado Enkidu.

- Duración del contrato: Se estipula un periodo de trabajo de seis lunas (aproximadamente seis meses).

- Tareas especificadas: Enkidu debía moldear, cocer y transportar vasijas de arcilla bajo la supervisión del maestro.

- Remuneración: Se establecía una paga mensual consistente en una cantidad fija de grano (siklu) y aceite, así como un par de sandalias nuevas al final del periodo.

- Condiciones de rescisión: Si alguna de las partes rompía el acuerdo antes del término estipulado sin causa justificada, debía pagar una multa al templo local de Nanna, el dios lunar protector de Ur.

Este nivel de detalle es asombroso para un documento de hace más de 4,000 años y demuestra una noción primitiva pero avanzada de derechos y deberes laborales, algo que solo siglos más tarde comenzaría a formalizarse en otras culturas.

La existencia de este contrato desafía la idea de que en las sociedades antiguas el trabajo solo se organizaba a través de esclavitud, servidumbre o relaciones informales. El documento sugiere que ya existía una noción, aunque incipiente, de relaciones laborales reguladas, donde ambas partes se comprometían a condiciones mutuamente beneficiosas.

Además, el hecho de que se mencione una sanción en caso de incumplimiento implica la existencia de una autoridad —en este caso, el templo— que actuaba como árbitro y garante del contrato. Este rol institucional puede considerarse un precursor de lo que hoy entendemos como legislación laboral y tribunales de trabajo.

Más allá del valor documental, el texto también aporta una visión humana conmovedora. En una de las líneas finales, Lugal-ezen promete “tratar a Enkidu como a un hijo si cumple con devoción sus tareas”, lo que podría interpretarse como un intento de construir una relación de respeto más allá de lo puramente contractual. Enkidu, por su parte, sella el acuerdo con una marca de su anillo personal, una práctica poco común para trabajadores de bajo rango, lo cual sugiere cierto estatus o autonomía personal.

El hallazgo del contrato laboral de Ur no solo ofrece una ventana al pasado, sino que resuena con muchas de las luchas actuales por condiciones laborales justas, remuneración digna y respeto por la dignidad humana en el trabajo. Si bien han pasado más de cuatro milenios desde su redacción, los temas que aborda siguen siendo relevantes: la necesidad de equilibrio entre empleador y trabajador, la importancia de acuerdos claros y la intervención de una autoridad imparcial en caso de conflicto.

Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión del mundo antiguo, sino que también nos recuerda que las ideas de equidad y derechos en el trabajo tienen raíces profundas en la historia de la humanidad.

Con la tablilla de Ur, la historia laboral retrocede miles de años, ofreciendo un testimonio conmovedor de cómo incluso las civilizaciones más tempranas se esforzaron por ordenar el trabajo mediante reglas, respeto y acuerdos mutuos. En tiempos modernos, donde los debates laborales son intensos y constantes, esta antigua voz de arcilla nos recuerda que el deseo de justicia en el trabajo no es una invención contemporánea, sino una aspiración tan antigua como la civilización misma.